書きますよ~皆さんついてきてくださいね!

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

桜の花も散り終えて、八重も盛りを過ぎました。と同時に、浮かれた気持から我に帰って、あのバブルの後始末の10年を顧みる気になってきました。

3月11日いらいのテーマ「私の仕事館」です。

ジャスコ明石建て替え決定が昭和62年(1987年)12月。そして翌63年の8月のBG営業を終えると同時に8階及び鍋ガーデンの撤収に取り掛かった。

残る店舗は、喫茶リオ・ブラジルとダイエー屋上BGそして創業のさんよう喫茶の3店舗となります。

今この状況であれば、頭を抱えて呆然自失するだろうに、この年長男が大学入学、二男・高3、三男中3とあれば、そんな感傷にひったているどころではありません。なにもかもかなぐリ捨てても彼らが大学を終えるまでは

頑張らなくてはなりません。

さんよう喫茶の地下2階にライブハウス機能を写し、ブラジルの奥のスペースを座敷風に整えて宴会を受けることにした。

この間、ジャスコ明石ビルはどんどん取り壊しが進み、フォーラス明石へと建て替えられてゆく。

会う人ごとに、建て替え後はまたお店をあけるのかと聞かれる辛さ。言葉を濁すのが精いっぱい。

規模縮小と同時に、親父の時代から働いてくれていたベテラン数人にも辛い別れを申し出なけならない。

半分わが身可愛さの強引な退職話、もちろん十分な手当てを施せるわけもない。

思い出しても、未だ胸が痛む思い。けれどいつ不渡りを出してお陀仏かも知れないあり様を見かねて身を引いてくれました。

さんよう喫茶はおふくろが、ブラジルは私が切盛することで、人件費を絞り込む。

夏場は例のBGの夢を未だ捨てきれず、ダイエー屋上BGを開きかなりの鎬とした。

PR

「新国を開き候は積年の思ひ、一世の思ひ出」

これは龍馬が暗殺される9ヶ月前、長州藩士・印藤肇に宛てた手紙の一節です。

龍馬甲子園「龍馬ならどうする」をテーマに掲げようと考えながら、竜馬がゆく・狂瀾編を読み返す。

当時列強の開国圧力以上に脅威だったのが、ロシアの南下であった。

いくら船が大型であっても、英・米・仏が日本を植民地化しようと兵力を送ったところで、その兵站を維持することは不可能でしょう。ところが、ロシアと言えば対馬上陸という姑息な手段で失敗しましたが、

北海道を大軍でもって南下、奪取しようと思えばできる。このことを憂慮した日本人がどれほどいたかは疑問だが、すくなくとも一部幕閣、そして海舟・龍馬は痛いほど愁眉の問題として捉えていた。

この時季の龍馬は勝海舟のもとにいて東奔西走の身。とても蝦夷探検とはいかない。そこで北添佶摩らに現地調査を託した格好だ。

北添佶摩・安岡直行・能勢達太郎・小松小太郎の4人は文久3年(163年)5月2日敦賀港から函館を目指している。

この蝦夷地踏査は約2ヶ月。途中小松小太郎客死(6月7日函館)。

さて、龍馬の歯ぎしりが聞こえてきそうな「新国を開き候は・・・」は、もしこの蝦夷地開拓が実現しておれば、この調査直後、元治元年(1864年)6月5日の池田屋事件で、北添と望月亀弥太を失ったこともあって、若く有能な浪士を多数死なせずにすんだのにという思いとともに、土方歳三以前に蝦夷共和国を考えていたことを証している。

事実、海舟、大久保一翁の尽力で蝦夷に浪人200人を移す船の手配も出来ていた。

龍馬が亀山社中にゆくか、蝦夷共和国を樹立するかは、ほんの紙一重の歴史のいたずらだったのだ。

そう、あの時代の混沌の中で、龍馬はここまでの見通しを持っていた。

この不況にあたって、生活給付金ぐらいしか思いつかない平成幕末の幕閣阿吏の頭のなかの貧しさと比べて驚きの見識力といえる。

そう、このダイナミズムを学びこの世に提言することが、すなわち「龍馬ならどうする」との問いに答える唯一の道でありましょう。

住職に話を聞いた。この寺は聖徳太子の命により高麗僧の恵便が開山。のち行基が中興した寺で播磨六山の一つで、姫路市内では最古の寺だそうです。はじめは法相宗だったが834年(承和元年)天台宗となり皇族、貴族、武士の信仰を集めた。平安時代に諸堂が整備され、山上には36坊もある大寺でしたが、1573年(天正元年)別所長治に攻められ全山焼失。1585年(天正13年)に秀吉によって再興されました。

圓教寺が逆に1578年(天正6年)秀吉が乱入して本陣とし、帰途仏像その他多数の寺宝を持ち去ったのとほま逆の扱いとなっている。

その寺と虚無僧の関係を聞きますと、別所長治焼き打ちの際、増位山から逃れた随厳寺の宗徒たちは、黒田職隆の指示を受けて白髭明神を奉じて佐土村(現・別所町)に移り、秀吉によって再建されたのち、増位山に戻ったが、その間僧兵たちは虚無僧となって潜んでいたことから、虚無僧発生の寺とされているそうな。

本格的な再興は江戸時代になって行われ、姫路城主・榊原忠次が菩提寺として再建整備に努めた。

参道ドライブウエーを下る途中にある、見晴らし台に設えられた石のオブジェ(写真)の中空を覗くと、姫路城がスッポリ入って見える。お城の後背として重要な位置にある自然の要害であれば、城主もこれを守り本尊とたよったことは間違いない。

もっと大切にされねばならない寺であるに違いない。

圓教寺が逆に1578年(天正6年)秀吉が乱入して本陣とし、帰途仏像その他多数の寺宝を持ち去ったのとほま逆の扱いとなっている。

その寺と虚無僧の関係を聞きますと、別所長治焼き打ちの際、増位山から逃れた随厳寺の宗徒たちは、黒田職隆の指示を受けて白髭明神を奉じて佐土村(現・別所町)に移り、秀吉によって再建されたのち、増位山に戻ったが、その間僧兵たちは虚無僧となって潜んでいたことから、虚無僧発生の寺とされているそうな。

本格的な再興は江戸時代になって行われ、姫路城主・榊原忠次が菩提寺として再建整備に努めた。

参道ドライブウエーを下る途中にある、見晴らし台に設えられた石のオブジェ(写真)の中空を覗くと、姫路城がスッポリ入って見える。お城の後背として重要な位置にある自然の要害であれば、城主もこれを守り本尊とたよったことは間違いない。

もっと大切にされねばならない寺であるに違いない。

神戸新聞の小さな記事が目に着いた。増位山からはるか眼下に姫路城が小さくかすんで見えている写真。

随巌寺という名刹参道からの風景とか。

書寫山圓教寺なら西国二十七番札所でもあり、近くはトム・クルーズのラストサムライのロケ地としても有名だ。それに比べて、記事にある随巌寺は松島の瑞巌寺と取り違えそうで、如何にもネーミングから損をしている感じ。されど、一見マイナーに感じるこういう向きが私の好奇心を掻き立てるに十分だ。

明石高校同窓会理事会出席するとかの弘子ちゃんの会議終わりを待ち合わせ、今日一時過ぎから出かけてみた。

312号線の近くながら、今迄訪れたことのない白国・野田あたり、姫路競馬場の北と言えば分りやすい。

白国からのドライブウエイが整備されているが、これがなかなかの難コース。ヘヤピンカーブと信じられない勾配の坂の連続だ。ただし行き交う車ほとんど無い状態。それゆえか近くの自動車教習所の仮免許運転のコースになっているらしく、教習車を何台も見かけた。急坂での停止・発進の教習には打ってつけだ。

ところで登り切った坂の先には、駐車場が完備。少し山道を歩くと、随巌寺の奥の院横に出た。

姫路城主榊原忠次の広壮な墓所がひときわ目を引く。

本堂(金堂)をお参りするため上ると、中から尺八の演奏が聞こえてきた。お寺で尺八とは何事とあたりを見回すと増位山虚無僧保存会・虚無僧供養献奏大会の張り紙。えもいわれぬ音色に魅かれて堂内を除くと、住職らしきお方が中で聞きなさいと手招きして下さる。

時間的には朝10時から始まった献奏会のラスト3人の演奏を聴くこととなった。

薩志・福永随秀、阿字観・谷林白亳、松厳軒鈴慕・伊藤随和の3演奏です。

堂内、御本尊御開帳前で20余人の虚無僧が集い、一人が入魂の演奏を献じている。

いわゆる派手な尺八の演奏ではなく、まるでお経を念ずるかのような尺八の響きが静寂の境地に誘う。

なんでこの寺で虚無僧なんだ。ぶっつけでお参りではサッパリ分らない。

随巌寺という名刹参道からの風景とか。

書寫山圓教寺なら西国二十七番札所でもあり、近くはトム・クルーズのラストサムライのロケ地としても有名だ。それに比べて、記事にある随巌寺は松島の瑞巌寺と取り違えそうで、如何にもネーミングから損をしている感じ。されど、一見マイナーに感じるこういう向きが私の好奇心を掻き立てるに十分だ。

明石高校同窓会理事会出席するとかの弘子ちゃんの会議終わりを待ち合わせ、今日一時過ぎから出かけてみた。

312号線の近くながら、今迄訪れたことのない白国・野田あたり、姫路競馬場の北と言えば分りやすい。

白国からのドライブウエイが整備されているが、これがなかなかの難コース。ヘヤピンカーブと信じられない勾配の坂の連続だ。ただし行き交う車ほとんど無い状態。それゆえか近くの自動車教習所の仮免許運転のコースになっているらしく、教習車を何台も見かけた。急坂での停止・発進の教習には打ってつけだ。

ところで登り切った坂の先には、駐車場が完備。少し山道を歩くと、随巌寺の奥の院横に出た。

姫路城主榊原忠次の広壮な墓所がひときわ目を引く。

本堂(金堂)をお参りするため上ると、中から尺八の演奏が聞こえてきた。お寺で尺八とは何事とあたりを見回すと増位山虚無僧保存会・虚無僧供養献奏大会の張り紙。えもいわれぬ音色に魅かれて堂内を除くと、住職らしきお方が中で聞きなさいと手招きして下さる。

時間的には朝10時から始まった献奏会のラスト3人の演奏を聴くこととなった。

薩志・福永随秀、阿字観・谷林白亳、松厳軒鈴慕・伊藤随和の3演奏です。

堂内、御本尊御開帳前で20余人の虚無僧が集い、一人が入魂の演奏を献じている。

いわゆる派手な尺八の演奏ではなく、まるでお経を念ずるかのような尺八の響きが静寂の境地に誘う。

なんでこの寺で虚無僧なんだ。ぶっつけでお参りではサッパリ分らない。

小浜から熊川、朽木、大原経由で鯖街道として有名な道をたどる。といっても石坂から朽木へ立ち寄り、道を引き返して熊川、小浜へと出た。

である湖東を避けて、この朽木経由で帰京した。この時、領主であった朽木元綱は信長を助け、後に家臣にとりたてられている。

である湖東を避けて、この朽木経由で帰京した。この時、領主であった朽木元綱は信長を助け、後に家臣にとりたてられている。

古来、いろんな海産物、文化が運ばれ、北前船によって送られてきた物資を都に運んだこの若狭街道。

その街道で一番のにぎわいを見せたのが熊川宿。いまも昔の面影を残している。この熊川には奉行所がおかれ蔵米や運送や問屋の統制にあったていた。

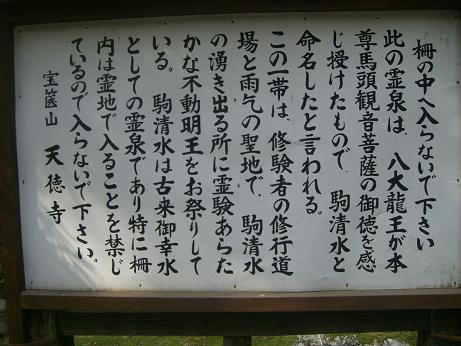

熊川を過ぎて間もなく、車は天徳寺へと差し掛かった。若狭観音霊場第9番、北陸観音霊場第6番、北陸不動尊霊場第三十四番でもあるこの名刹の境内にかの有名な名水が湧き出る瓜割の滝があるのを知る。

写真のように、清冽な雰囲気の境内、名水公園も整備された奥に、滝とは言い難い落差をみせる水音があった。弘子ちゃんと、こればかりの落差で滝とは言えないなどと言いながら水源を覗き込むと、これが滾々と湧き出る泉。常に11.7度という冷たさで、冷やすつもりの瓜があまりの冷たさに割れてしまったところから、瓜割りの滝と命名されたとか。手を浸してみるに言葉どうりの冷たさ。心地よさ。

駐車場わきの給水場で常備の20Lポリタンクに水を頂いて帰ったことは言うまでもありません。

古来、いろんな海産物、文化が運ばれ、北前船によって送られてきた物資を都に運んだこの若狭街道。

その街道で一番のにぎわいを見せたのが熊川宿。いまも昔の面影を残している。この熊川には奉行所がおかれ蔵米や運送や問屋の統制にあったていた。

熊川を過ぎて間もなく、車は天徳寺へと差し掛かった。若狭観音霊場第9番、北陸観音霊場第6番、北陸不動尊霊場第三十四番でもあるこの名刹の境内にかの有名な名水が湧き出る瓜割の滝があるのを知る。

写真のように、清冽な雰囲気の境内、名水公園も整備された奥に、滝とは言い難い落差をみせる水音があった。弘子ちゃんと、こればかりの落差で滝とは言えないなどと言いながら水源を覗き込むと、これが滾々と湧き出る泉。常に11.7度という冷たさで、冷やすつもりの瓜があまりの冷たさに割れてしまったところから、瓜割りの滝と命名されたとか。手を浸してみるに言葉どうりの冷たさ。心地よさ。

駐車場わきの給水場で常備の20Lポリタンクに水を頂いて帰ったことは言うまでもありません。

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(12/10)

(03/07)

(09/29)

(07/06)

(03/22)

最新TB

プロフィール

HN:

つのしん

HP:

性別:

男性

職業:

企業向不動産仲介・企業立地

趣味:

ボランティア活動

自己紹介:

ふるさと高知と龍馬をこよなく愛し、元気に活動中。

永遠の自営業者で好奇心の塊。

自他ともに許す体育会系ミュージシャン(SoccerとTronbone)

永遠の自営業者で好奇心の塊。

自他ともに許す体育会系ミュージシャン(SoccerとTronbone)

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

(03/08)

(03/12)

(03/12)

(03/16)

(03/23)

カウンター